Wir bringen Schlaganfall- Forschung in die Praxis

Innovation ist mehr als ein Trendbegriff für uns. Mit Hilfe unseres verbundenen Forschungsinstituts cefir und starken Forschungs-Kooperationen können wir innovative Technologien schnellstmöglich in der Praxis anwenden sowie deren Effizienz in den Behandlungen untersuchen.

Ziele in der Forschung

Sowohl unsere Forschungsziele als auch unsere Kooperationen zielen darauf ab, eine neuartige Form der Neurorehabilitation zu entwickeln, die sich nahtlos in den Alltag unserer Patient:innen integrieren lässt. Das Ziel besteht darin, dass sich Patient:innen selbst durch ein möglichst aktives Leben trainieren. Das nötige Feedback, Korrekturen sowie die Unterstützung und die Sicherheitsmassnahmen werden durch intelligente Technologien und durch die Interaktion mit Therapeut:innen gewährleistet.

Wir nehmen fortlaufend an innovativen Forschungskooperationen sowie Projekten teil, bei denen wir mit renommierten Bildungseinrichtungen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um die höchstmögliche Qualität der Neurorehabilitation basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen zu gewährleisten.

Motivation

Patienten müssen über die nötige Motivation verfügen, um in ihrem Alltag aktiv zu sein. Unsere Motivationsforschung konzentriert sich auf neuartige Therapieansätze, um sowohl ein aktives Training zu fördern als auch die Patienten dazu anzuregen, in ihrem Alltag aktiv zu bleiben.

Selbst aktiv werden

Die selbständige Rehabilitation durch die Patienten ist zwangsweise mit der Herausforderung verbunden, die verschiedenen Aufgaben auch ohne Aufsicht und Hilfe richtig auszuführen. Unsere Stiftung CEFIR konzentriert sich in ihrer Forschung auf die Weiterentwicklung intelligenter Technologien, um Fehler zu vermeiden und die korrekte Ausführung der verschiedenen Rehabilitationsaufgaben zu fördern.

Forschungskollaborationen

Wir kooperieren mit dem USZ in vielen Bereichen und Projekten. Insbesondere bei der Behandlung von Schlaganfallpatiente:innen mit dem Zürcher Schlaganfallzentrum oder durch die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung für Goldstandard-Parkinsonbehandlungen am USZ in Kombination mit langfristigen Rehabilitationsprogrammen bei cereneo.

Mit Saveur Santé hat das Park Hotel Vitznau zusammen mit cereneo ein Programm entwickelt, das Menschen dabei hilft, eine umfassende und langfristige Ernährungsumstellung vorzunehmen, um die allgemeine Gesundheit und Fitness zu verbessern und so dazu beizutragen, das Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu minimieren.

Die neueste Technologie für Schlaganfall-Rehabilitation

Unsere Neurorehabilitations-Klinik ist mit modernster Technologie zur Bewegungsanalyse, Robotersystemen und weiteren innovativen Geräten ausgestattet, die das manuelle Training mit dem Therapeuten unterstützen.

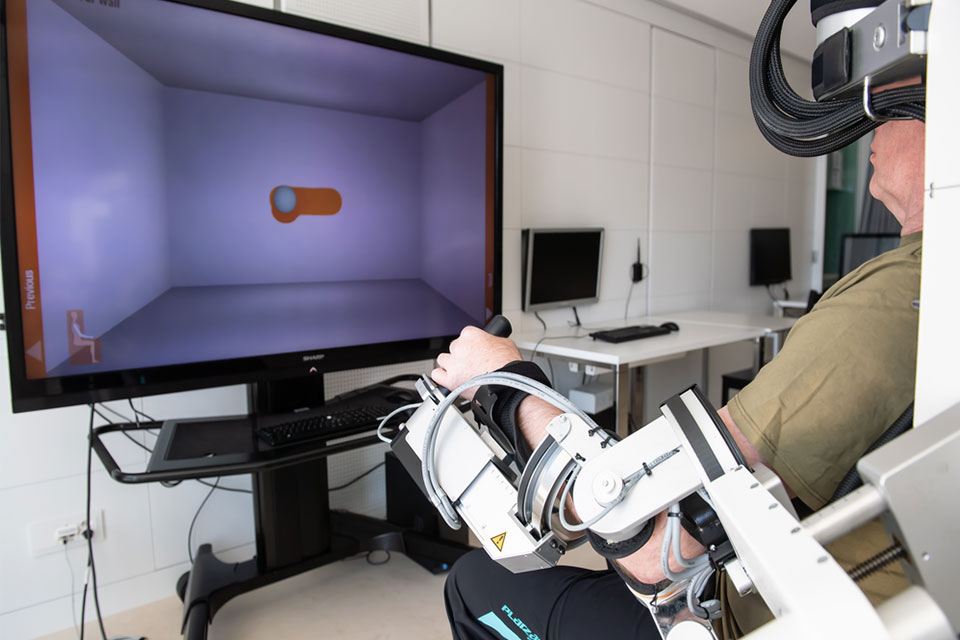

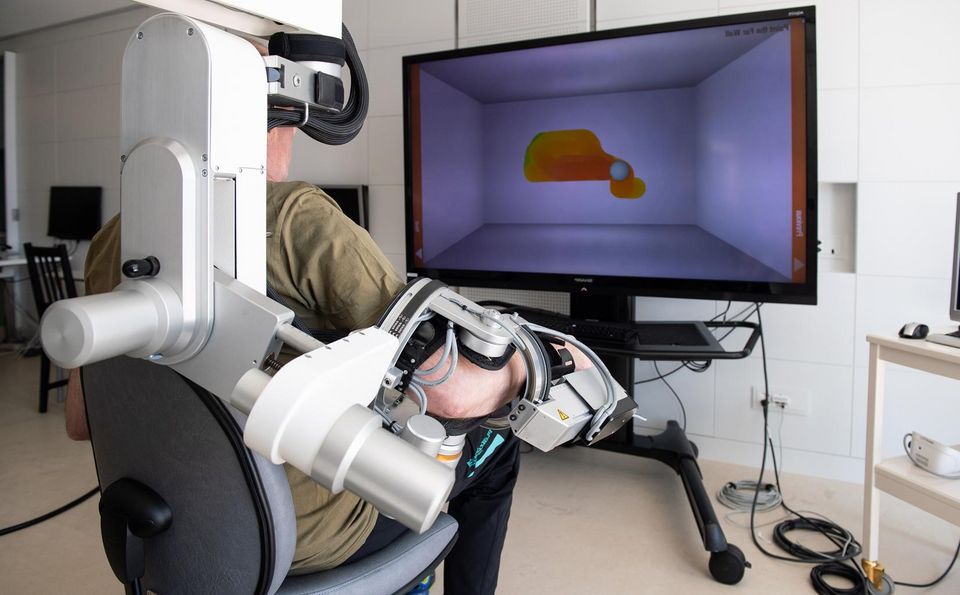

Armeo® Power von Hocoma

Dieses Exoskeleton für die obere Extremität unterstützt das Training des Arms mit Kraft und Koordination.

ZeroG® by Aretech

Dieses innovative Gerät hilft dabei, Mobilität und Balance zu verbessern. Eine dynamische Unterstützung des Körpergewichts reduziert das Risiko, bei dem Training zu fallen.

Split-belt Laufband

Mit dem Split-Belt Laufband können beide Beine mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten trainiert werden. Das kann dem Gehirn dabei helfen, den Gang langfristig symmetrischer auszurichten. Ausserdem kann das Laufband dazu genutzt werden, den Gang zu beschleunigen und das Training weniger anstrengend zu gestalten.

Aktuelle Forschungsprojekte

Zusammen mit dem cereneo Institut für interdisziplinäre Forschung (CEFIR), dem Universitätsspital Zürich und der ETH (Technische Universität) führen wir Grundlagenforschung und klinische Tests durch. Dies beinhaltet auch zufallsgenerierte kontrollierte Studien, in denen neue Trainings- und Diagnosemethoden getestet werden.